今回は知の巨人ドラッカー。

「もし高校野球の女子マネージャーがドラッカーの『マネジメント』を読んだら」という本がブームになりましたが2009年の発売だったので結構前になりますね。

僕はあのブームに乗りきれず、ドラッカーを知っているつもりで知りません。

というわけで『知の巨人ドラッカー自伝』を読み、改めてドラッカーとはどんな人物だったのかを学びました。

ドラッカーは「マネジメントの発明者」「マネジメントの父」などと呼ばれています。マネジメント(management)とは「経営管理論」「管理」などを意味します。

マネジメントって難しそうですが結局のところ「うまくやる」「対処する」っぽいですね。

色々調べたのですが、時代によってうまくやる方法=マネジメントは異なる。

完璧なマネジメントはない。

で、ドラッカーは生涯、何をしていたかというと、徹底して学び続けて、教え続けました。

原動力は何かというと幼少の頃に、

学ぶ楽しさと教える喜びに救いがたいほど魅せられてしまった。

(引用・抜粋:知の巨人ドラッカー自伝)

「魅せられてしまった」学ぶことが好きだったんですね。純粋に。やはり天才。

どうやってこのような天才が生まれたのか?自伝を読みました。

今回のキーワードはドラッカーは『ザ・ハピエスト・マン(最も幸福な男)』。本の中でドラッカーは自分の人生を振り返り、第一声を私は『ザ・ハピエスト・マン』だと語りました。

僕も自分の事を『ザ・ハピエスト・マン』と言いたい!ウォウ!

ピーター・ファーディナンド・ドラッカー(Peter Ferdinand Drucker、ドイツ語名:ペーター・フェルディナント・ドルッカー 、1909年11月19日 – 2005年11月11日)は、オーストリア・ウィーン生まれのユダヤ系オーストリア人経営学者。「現代経営学」あるいは「マネジメント」(management) の発明者。

他人からは未来学者(フューチャリスト)と呼ばれたこともあったが、自分では「社会生態学者」を名乗った。

(引用・抜粋:ウィキペディア)

ざっとWikipediaでドラッカーの紹介です。ドラッカーは知の巨人。未来学者。そして本では自らをザ・ハピエスト・マンと呼ぶ。

知を極めると未来が見えてくる。そして、もちろん幸せになれる。僕の場合、手遅れ感がやばいが少しでも知の巨人に近づきたい。

ただ、さすがに巨人。自伝を一冊読んだくらいでは勉強が足りませんが、僕の中で心に残ったエピソードや名言をご紹介!

ドラッカーの自伝を読んで残った9つのエッセンス。生涯、学び教える知の巨人!

1.裕福な家庭に育ち、偉大な人物たちと出会う。

ドラッカーいわく父親はオーストラリア・ハンガリー帝国の主要な政府高官でゴッドファーザーだったそうです。

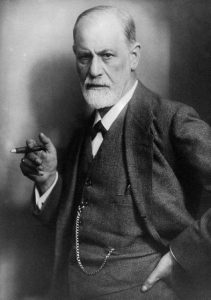

若い時から両親のおかげでフロイトをはじめ、トマーシュ・マサリク、トーマス・マン、マリア・ミューラーなど著名経済学者、政治家、学者、女優など多くの人と接点を持っています。ちょっと僕にはわからない方も多くいます。

フロイト

教科書に載るような人々と出会ってますね。羨ましい。

幼少のドラッカーに大きな影響を与えた事でしょう。

教育水準も高く、恵まれた学習環境の中で育ちます。

環境は大事ですね。ドラッカーのようにはいかずとも、現状に不満があるなら少しでも良き人や学べる環境に身を置くようにしましょう。

2.4歳で本の虫

ドラッカーは4歳で本の虫になったそうです。資質が違う。

ただし、ひどい悪筆だったようでこちらは生涯直る事がなかったようです。

子供の頃、悪筆を直すために私立小学校に転校したらしいのですが、そこで「最高の教師」と出会います。

ミス・エルザが計画的に学習技能を伝授する教育学者だとすれば、ミス・ゾフィーは語らずとも微笑むだけで生徒に感動を与える「教師」だ。

(引用・抜粋:知の巨人ドラッカー自伝)

ミス・エルザとミス・ゾフィーは姉妹で小学校で教鞭をとっています。ドラッカーはここで

学ぶ楽しさと教える喜びに救いがたいほど魅せられてしまった。

(引用・抜粋:知の巨人ドラッカー自伝)

と振り返ります。ドラッカーがのちにコンサルタントとしてアドバイスする基本の「できることに集中する」、「目標管理を実践」などはこの学校で学んだといいます。

他の場面でも繰り返し、学び続け、教え続けるくだりが出ていきます。飢えたように学び、教え続けたようです。

ドラッカーは「生涯学び続けたかったし、そのためにも生涯教え続ける必要があった」と言っています。超名言ですね。アウトプットが超重要。

結局、悪筆は直らずたった1年で転校させられるようですが悪筆がドラッカーに運命の出会いをプレゼントしてくれたようです。

ドラッカーは本の中で私は基本は文筆家だと思っている、と語ります。文筆家なのに悪筆。タイプライターがあったので仕事は問題なかったようですが天は時としてこんなイタズラをしますよね。

3.ドラッカー流執筆術

ドラッカーには独自の執筆術があります。

2.それを元に口述で自分の考えを詳細に録音。

3.2.を用紙に書きだす。この時アシスタントを使う事がある。

4.3から自分でタイプライターを使って初稿を書く。

5.リライトして第3稿で完成。

やはり文章を作る上で骨組みを作るのは重要。今は音声文字起こし機能もあるのでドラッカー流執筆術は昔よりはかどりそうです。

今だとグーグルドキュメントを使えばワンタッチ[Ctrl+shift+S]で高性能なグーグルスピーチで音声入力が簡単にできます。僕はキーボード腱鞘炎が音声入力でだいぶラクになりました。音声入力、超おススメです。

4.数奇な運命

ウィーンに生まれたユダヤ人のドラッカーは、1909年生まれ。1914年に第一次世界大戦が勃発しますし、1930年ごろには世界恐慌が吹き荒れます。

ドラッカーも時代の波に翻弄され、ロンドン、アメリカと住む場所と仕事を変えていきます。ドラッカーの両親たちもナチスから逃げるように住む場所を移動します。

夕刊紙の記者として働いていた時にはナチスのヒットラーやゲッペルスに何度もインタビューをしたこともあったようです。この時に彼らは危険だと周りに言ったらしいのですが取り合ってもらえなかったとの事。

それでもドラッカーは時代に翻弄されればされるほど、力を蓄えていっているように見えます。

幸福に見舞われたと言っていますが、学び続け挑戦していった結果にすぎないと思います。

世界恐慌の中でも仕事にありついて結構、良い給料をもらっていたりします。

5.人生最高の瞬間、妻ドリスとの再会

24歳ごろ、ナチスが政権掌握してフランクフルトにいられなくなったドラッカーはロンドンに移り住みます。

土地勘もなく、知り合いもいないロンドンのエスカレーターで偶然、のちの妻ドリスに再会します。これを「人生最高の瞬間だった」と振り返ります。

「再会」というのは実は2人はフランクフルト大学で既に知り合っていたんです。その時は深い感情はなかったようですね。ロンドンでばったり再会して一気に盛り上がったようです。

異国での再会が運命を感じさせたようです。

結局ドラッカーは悪筆の時といい、ナチスでやむなく移り住んだ事といい、悪い出来事がきっかけで良き人に出会っていきます。なんでしょう?このピンチをチャンスに変える力。

ピンチはチャンスなんです!いつだって。ああ、信じたい!

ちなみにドラッカーはこの後にアメリカに移住することを決意するのですが相当迷いました。

その判断を下したのは妻ドリス。

重要な判断をするのはいつでもドリスのようです。

未来学者と呼ばれるドラッカーが愛する妻の決断に人生を委ねていた、というのは素敵な話です。

結局、アメリカ行きを決断したあとはとんとん拍子だったようで、ビザの取得は8分で済んだらしいです。

6.何をしているかと聞けば、欧米人は職業、日本人は組織を名乗る

欧米人を日本人を混ぜてパーティを開くとしよう。何をしているかと聞かれれば、欧米人は「会計士」、日本人は「トヨタ自動車」などと答えるであろう。

(引用・抜粋:知の巨人ドラッカー自伝)

これは日本人が組織に家族意識を持っている証拠で、日本の強さはここにあるとドラッカーは言います。

日本人のこういう姿に、戦後、焼け野原だった日本が経済大国になる姿を予想しました。今の日本はどうでしょう?ドラッカーが賛美したその意識が希薄になったように思えます。

とにかく永遠に通用するマネジメントは存在しないので、現在にはマッチしていないかもしれませんが今の日本を見てドラッカーはどんなアドバイスをくれるのでしょうか?

日本人の美徳、もう一度見つめたいですね。

7.職場で友人を作るのは許されない

こちらは、ドラッカーではなくドラッカーがコンサルタントしていたゼネラル・モーターズ(GM)のスター、当時カリスマ経営者のアルフレッド・スローンの言葉。正確には

職場で友人を作るのは許されない。特定の人間を贔屓しかねないからね。

(引用・抜粋:知の巨人ドラッカー自伝)

です。スローン自身は寂しがり屋で、会社を出れば友人に囲まれていたようですが、会社では病的にまでにこの考えを徹底していたそうです。

スローンのカリスマ性にはドラッカーも魅せられたようでプライベートでも付き合いがありました。のちにいさかいもあるんですけどね。

ドラッカーは自己もマネジメントせよ、と言いますが一代で帝国を築くようなカリスマにはやはり強力な自己マネジメントが必要不可欠なようです。

自分を徹底してマネジメントする。

8.マネジメントを、発明したのは自分ではない。

ドラッカーはマネジメントを「発明したと自分で言ったことは一度もない」と言います。

では発明したのはだれか?私ならメアリー・パーカー・フォレットかアルビン・ドッドのどちらかと答える。(引用・抜粋:知の巨人ドラッカー自伝)

フォレットは社会福祉事業に力を注いだ女性哲学者で、ドッドは米国マネジメント協会を創立した人物。ドラッカーはマネジメントを借用し、体系化した存在だとこの本では言っています。

ドラッカーもまた巨人の肩に乗り遠くを見渡した偉人の一人かもしれません。巨人の肩に乗った知の巨人。

僕たちも偉大な人物たちの肩に乗って生きている、感謝し、学ぼう!

9.ドラッカーは管理業務が退屈で大嫌い

マネジメントには「管理」という意味もありますが「マネジメントの父」ドラッカーは、

管理業務は退屈で大嫌いだった。生来、大組織の中で働くのが肌に合わなかった

(引用・抜粋:知の巨人ドラッカー自伝)

そうです。ドラッカーは管理業務の得意な同僚に仕事をお願いし、集団で動くのは苦手らしいです。

個人で動く方が効率的と考えていたようです。

その分、ドラッカーは大学で学生に教えたり、有能な教師を見つける事を得意として活躍していたようです。

誰にも得手不得手はある。出来る事に集中しよう!

管理を教えるのは得意だが、管理業務は苦手という事があってもOK。

感想

ドラッカーと経済学者ケインズの事、親日家、戦争の事。書き上げていくとキリがありません。

本を読み、ドラッカーを調べていくうちにますますドラッカーの事を知りたくなります。

この本はあくまでドラッカーの自伝ですので、マネジメントの方法などは書かれていません。それでも充分ドラッカーの考えや哲学に引き込まれました。

劇的で密度の濃い人生、そして自らを「ザ・ハピエスト・マン」と呼ぶ。

ドラッカーはお金持ちになりたいとか有名になりたいといった動機ではなく、純粋に学んで教える喜びを胸に人生を歩んだ結果、偉大な人物になったように思えます。

幼少の頃の純粋な欲求の中に人生の指針は眠っているようです。

養老先生の時でも話したのですが、やはり人生で大事なのはどこを向いているかです。ベクトルです。

改めてドラッカー先生ありがとうございます。大事な事を学びました。

今回の本

【書籍名】知の巨人ドラッカー自伝

【著者名】ピーター・F・ドラッカー

【訳・解説】牧野 洋

【出版社】日本経済新聞出版社

【出版日】2009/7/1

やはり知の巨人ドラッカー、自分の人生と比べると落ち込むぐらい密度の濃い人生でした。

どんな状況もプラスに転じる力、学び、教える姿勢。あと30年早くドラッカー先生を知りたかった!

僕も「ザ・ハピエスト・マン」、もっとも幸福な男を目指して自己マネジメントを行います。

大切なものに向かって真っすぐ進みたいと思います。

ランキング参加しています。お願いします!

![]() 一緒にブログをやりませんか?ブログをやるならエックスサーバ!

一緒にブログをやりませんか?ブログをやるならエックスサーバ!![]() どんどん人生は良くなります。頑張りましょう!

どんどん人生は良くなります。頑張りましょう!

コメント